O Teatro de Bonecos Popular no Brasil: Mamulengo

Fernando Augusto foi um dos primeiros teóricos do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, assim como Hermilo Borba Filho. Fundador do Mamulengo Só-Riso de Pernambuco dedicou décadas de amor ao teatro de bonecos, fundando o Museu do Mamulengo em Olinda, e fez muitos bonecos gigantes. Foi autor do livro Mamulengo: povo em forma de boneco, onde traz um panorama particular sobre esta linguagem tão regional de teatro de formas animadas.

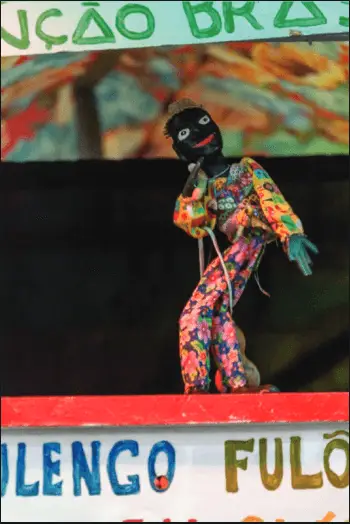

Em todas as culturas do mundo, o teatro de bonecos assume formas, cores e sentidos únicos, moldados pelas tradições, crenças, estruturas sociais e históricas de cada região. Longe de ser um mero entretenimento, ele se revela como um espelho das tensões, desejos, alegrias e dores de um povo. No Brasil, especialmente no Nordeste, essa arte ancestral encontra uma de suas expressões mais vibrantes e autênticas no Mamulengo, uma forma teatral popular, profundamente enraizada na vida cotidiana das comunidades rurais e urbanas, que mistura improvisação, música, dança, sátira e espiritualidade em um espetáculo único, visceral e profundamente humano.

Raízes e Identidade: O Mamulengo como Voz do Povo

O Mamulengo não é apenas um teatro de bonecos. É um ritual, um folguedo, um ato de resistência cultural. Nasce nas feiras, nas praças, nos terreiros das casas de farinha, nos sítios esquecidos pelos mapas oficiais — lugares onde a vida é dura, mas a imaginação é fértil. É ali, na simplicidade dos barracos de pano e na cadência dos tambores, que os bonecos ganham vida, falam, brigam, dançam, amam, morrem e ressuscitam — sempre sob o comando do mamulengueiro, artista completo que é ator, dramaturgo, músico, poeta e, muitas vezes, filósofo popular.

Essa manifestação artística carrega em si heranças profundas: resquícios dos folguedos ibéricos trazidos pelos colonizadores, reminiscências da Commedia dell’Arte italiana, e, sobretudo, a força criativa do povo nordestino, que transforma a pobreza material em riqueza simbólica. O Mamulengo não precisa de palcos luxuosos, nem de roteiros escritos. Ele vive da oralidade, da improvisação, da interação direta com o público — que não é espectador, mas coautor do espetáculo.

O Improviso como Arte Maior

Uma das características mais fascinantes do Mamulengo é sua natureza improvisada. Embora exista um esqueleto narrativo — uma sequência de “passagens” ou cenas —, os diálogos, as piadas, as cantigas e até os desfechos são criados na hora, em resposta às reações da plateia. O mamulengueiro lê o ambiente, capta o humor do público, percebe o que provoca riso ou indignação, e ajusta sua performance como um músico afinando seu instrumento ao vivo.

Essa liberdade exige do artista uma sensibilidade aguçada, uma memória prodigiosa e, acima de tudo, uma capacidade poética rara. Como dizia Mestre Luiz da Serra, um dos grandes nomes dessa tradição: “Só pode brincar mamulengo se for poeta. Se não for poeta, não pode brincar.” Pois o verdadeiro mamulengueiro não repete fórmulas — ele reinventa o mundo a cada apresentação.

O Público como Coração do Espetáculo

No Mamulengo, o público não está ali apenas para assistir — ele participa, responde, grita, ri, chora, orienta, censura, estimula. É ele quem dá o tom, quem decide se a cena vai ser mais ousada ou mais contida, se o boneco vai levar mais uma surra ou se vai escapar por um triz. Essa interação cria um ciclo energético único: o mestre inspira o boneco, o boneco provoca o público, o público reage e devolve a inspiração ao mestre.

Esse vínculo é especialmente forte nas zonas rurais de Pernambuco, onde o Mamulengo ainda floresce com toda sua força ancestral. Nos sítios — pequenas propriedades agrícolas distantes dos centros urbanos —, os espetáculos podem durar a noite inteira, começando ao cair da tarde e terminando ao raiar do sol. O público, composto por camponeses, lavradores, crianças, velhos e mulheres, se entrega de corpo e alma à brincadeira, bebendo cachaça, cantando junto, respondendo aos gracejos dos bonecos com gargalhadas ou exclamações de espanto.

É nesse ambiente que o Mamulengo revela sua verdadeira natureza: uma celebração coletiva da vida, com todos os seus contrastes — o sagrado e o profano, o trágico e o cômico, o sublime e o grotesco.

Estrutura e Personagens: Um Universo em Miniatura

Embora pareça caótico à primeira vista, o Mamulengo segue uma estrutura bem definida, herdada de gerações de mestres. Dentro da “barraca” — o pequeno palco de madeira e tecido —, cada personagem tem seu papel, sua função dramática e sua voz própria. Os bonecos são divididos em três grandes categorias:

-

Humanos: São os protagonistas do cotidiano — o Capitão, a Quitéria, o Padre, o Sacristão, o Cangaceiro, o Advogado, o Soldado. Representam figuras de autoridade, de submissão, de astúcia ou de rebeldia. São eles que encarnam as tensões sociais, as injustiças, os amores proibidos, as traições e as redenções.

-

Animais: A Cobra (símbolo do mal e da tentação), o Boi (representação da força e da devoção), o Cavalo, o Porco, o Cachorro. Eles não falam, mas agem — e sua presença carrega um peso simbólico profundo, muitas vezes ligado a mitos e lendas populares.

-

Fantásticos: Diabos, Almas, Papa-Figos, a Morte. São os seres do além, os que habitam o mundo invisível. Aparecem para assustar, para lembrar a fragilidade da vida, ou para provocar reflexões sobre o destino e a moral.

Além dos bonecos, há uma equipe de apoio essencial: o contramestre (segundo em comando, que ajuda na manipulação e no improviso), os folgazões (auxiliares que manipulam bonecos secundários e participam das danças), o Mateus (personagem que faz a ponte entre o mundo dos bonecos e o público, herdado do Bumba Meu Boi) e os instrumentistas — verdadeiros magos do som, que com zabumba, triângulo, ganzá e fole de oito baixos dão ritmo, clima e emoção a cada cena.

O Palco como Espaço Sagrado e Profano

A barraca do Mamulengo é mais do que um palco — é um espaço ritualístico, onde o real e o imaginário se confundem. Feita de madeira e tecidos coloridos, ela delimita um mundo à parte, onde as regras da sociedade são suspensas. Ali, o boneco pode desafiar o coronel, o diabo pode ser derrotado por um camponês, a morte pode ser enganada com uma piada.

As “tapadeiras” — placas de lata pintadas com cenas e personagens — funcionam como cenário e como elemento de distanciamento, lembrando ao público que está diante de uma ficção, mas uma ficção que fala verdades cruas. A simplicidade técnica — bonecos de madeira, articulações manuais, poucos adereços — contrasta com a riqueza dramática e simbólica do espetáculo.

O Corpo do Boneco: Escultura, Alma e Vida

Os bonecos do Mamulengo não são meros objetos. São entidades vivas, dotadas de personalidade, religião, história — como afirmava um mestre: “Esses bonecos são meus amigos das horas tristes. São meus companheiros. Para mim, é como se fossem meus filhos.”

Feitos artesanalmente em madeira — principalmente mulungu e umburana —, eles são esculpidos com facas e serras, polidos à mão, vestidos com panos coloridos. Existem basicamente dois tipos: os de luva (onde o manipulador introduz os dedos na cabeça e nos braços do boneco) e os de vareta (movidos por hastes de madeira). Alguns possuem articulações móveis — bocas que se abrem, olhos que piscam, línguas que saem — controladas por fios.

Mas o que realmente dá vida aos mamulengos não é a técnica, e sim a alma do artista. Quando o mamulengueiro entra em cena, ele entra em transe — incorpora os personagens, empresta-lhes sua voz, seus gestos, suas emoções. É como se os bonecos fossem médiuns de uma força ancestral, canalizando as angústias e os sonhos do povo.

Humor como Arma e Catarse

O riso é a grande arma do Mamulengo. Um riso que não é inocente, mas subversivo, crítico, libertador. Através da sátira, da caricatura, da exageração, o teatro de bonecos expõe as contradições do poder, ridiculariza os opressores, denuncia as injustiças — tudo disfarçado de brincadeira.

Cenas de “fodelança” (imitações cômicas do ato sexual), peidos, cacetadas, quedas, bebedeiras e confusões são constantes — e provocam gargalhadas que funcionam como válvula de escape para um povo acostumado ao sofrimento. Mas o humor também tem seu lado sombrio: a morte aparece frequentemente, lembrando a fragilidade da existência; o diabo tenta e corrompe; a fome e a miséria rondam os personagens.

Esse equilíbrio entre o cômico e o trágico é o que torna o Mamulengo tão poderoso. Ele não oferece soluções — oferece catarse. Permite que o público ria de suas próprias dores, que veja seus medos representados e vencidos, que sinta, por algumas horas, que é possível desafiar o destino.

Sincretismo e Sobrevivência: O Mamulengo como Teia Cultural

O Mamulengo não existe isolado. Ele dialoga, absorve e transforma outras manifestações populares: o Bumba Meu Boi, o Pastoril, a Ciranda, o Maracatu, os caboclinhos, os circos mambembes. Incorpora personagens, músicas, ritmos, temas — mas sempre os recria à sua maneira, com sua linguagem teatral única.

Esse sincretismo é uma forma de resistência. Enquanto a cultura de massa tenta homogeneizar os gostos e apagar as tradições locais, o Mamulengo se mantém vivo justamente por sua capacidade de se adaptar sem se render. Ele muda, incorpora novos temas (política, tecnologia, pandemias), mas mantém sua essência: a voz do povo, a força do improviso, o poder transformador da arte popular.

Mestres e Herdeiros: A Tradição em Movimento

Grandes nomes marcaram e continuam marcando a história do Mamulengo: Mestre Zé de Vina, Mestre Luiz da Serra, Mestre Antonino Biló, Mestre Solon, Mestre Otílio Caruru, e o lendário Mestre Ginu, que brilhou no Recife até sua morte em 1977. Esses artistas não são apenas manipuladores de bonecos — são guardiões de uma sabedoria ancestral, que passam seus segredos de geração em geração, muitas vezes sem nunca terem pisado em uma escola formal.

São analfabetos letrados — leem o mundo com os olhos da alma. Sabem que o teatro não está nos livros, mas nas ruas, nos terreiros, nos olhares das crianças, nos suspiros das velhas, nos gritos dos bêbados. E é por isso que o Mamulengo sobrevive porque é feito por e para o povo, sem concessões, sem filtros, sem medo.

Conclusão: O Mamulengo como Ato de Existência e Resistência

O Mamulengo é muito mais que um teatro de bonecos. É um ato poético, político, espiritual e profundamente humano. É a prova de que, mesmo nas condições mais adversas, o ser humano encontra formas de se expressar, de rir, de questionar, de sonhar. É uma arte que nasce da terra, do suor, da fé e da dor — e que devolve ao povo a dignidade de ver sua história contada, sua voz ouvida, sua alma representada.

Num mundo cada vez mais virtual, padronizado e desencantado, o Mamulengo surge como um antídoto — um convite a voltar às raízes, ao coletivo, ao corpo, ao improviso, ao sagrado do cotidiano. Ele nos lembra que a arte não precisa de grandes recursos para ser poderosa — precisa apenas de coração, coragem e verdade.

Que os bonecos continuem a falar. Que os mestres continuem a ensinar. Que o povo continue a rir — e a resistir. Porque enquanto houver um mamulengueiro disposto a erguer sua barraca e dar vida a um pedaço de madeira, haverá esperança. Haverá poesia. Haverá Brasil